Antes que nada, una breve reseña a la PAU/PAEG o, también comúnmente conocida como Selectividad. Cuando estás en primero de bachillerato, comienzas a sentir la presión - generalmente, cortesía de profesores porque ellos se estresan incluso más que algunos alumnos - de que toda tu vida académica conduce a ese momento, EL momento. Entonces, a medida que se aproxima la selectividad, aumenta la concentración de cafeína en sangre, los sollozos y los papeles tirados por el suelo de la habitación.

Al fin y al cabo, por lo que te han contado, tu vida académica termina ahí. Y nada más lejos de la realidad. Se puede intentar muchas veces, se pueden reclamar notas, se puede pedir la misma carrera en otra universidad, etc. Además, el examen más difícil que encontré era igual que uno del instituto. La corrección, por si fuera poco, suele ser bastante generosa. Así que, nada que temer, simplemente a intentar hacer lo mejor que se pueda.

Sobre la universidad, el mundo de las luces y las sombras. Hablemos primero de ese lado oscuro. Oscuro, metafóricamente, y también literalmente, porque ha habido días que ni he visto el Sol (llegué a estar en la uni desde las 8.00 hasta las 20.00), tuve durante varios meses exámenes todas las semanas... Apenas si podías salir nada más que a tomarte algo. Yo no he visto eso de "en la universidad apenas hay exámenes" porque, de hecho, tuve más que en bachillerato. Lo peor son los exámenes de fin de semestre (enero y mayo), que son como una pequeña PAU.

Aquí tienes que buscarte la vida. No te dan apuntes, ni un libro que seguir. De hecho, los que hay en la biblioteca son los mismos que usa el de 4º de carrera, así que tienes que tener mucho cuidado con lo que entra y lo que no (que será la mayor parte del libro). También debes espabilar, porque no va a haber nadie para recordarte lo que tienes que hacer ni meter presión ante un examen.

Por otra parte, hay mayor libertad intelectual, puedes profundizar en lo que te dé la gana y siempre habrá un profesor dispuesto a ayudarte, ya sea por tutorías, por correo electrónico o después de una clase (porque, sí, aún siendo 80 alumnos, puedes ir después de la clase a hablar con él o ella y nadie te dirá nada). Los profesores no son tan distantes como había oído antes de entrar por aquí. Aunque es cierto que muchos no se aprenderán nunca tu nombre - ni les importará -, en general, cuando ven esfuerzo e interés, intentan ayudar y apoyar a ese alumno (sí, puede aprenderse tu nombre e, incluso, puedes tener una buena relación con él... No sería la primera vez que veo a algún alumno tomando un café con un profesor en la cafetería).

Bendita cafetería (consejo: si eres de la UAM, aunque una de las mejores comidas es la de Biología, los precios son mucho más caros que el la Facultad de Filosofía y Letras o en la propia Plaza Mayor de la universidad). En cuanto a los compañeros: es más fácil hacer amigos que cuando pasaste del colegio al instituto - sin duda - y la gente suele ser más afín a ti. Merece la pena.

Y otra cosa, en algunas carreras, puede que Patatabrava te salve la vida, así como modelos de examen de años anteriores.

- ¿Qué te vas a encontrar en Biología UAM? [Especificado para Biología UAM]

1. Matemáticas. No te creas lo que dicen de que las matemáticas en este grado son muy sencillas. Es más que recomendable cursar matemáticas en 2º de bachillerato. El 40% de mis compañeros no las cursó en segundo. Todos suspendieron la asignatura (y algunos que sí que la cursaron suspendieron también). Sin embargo, el examen de enero fue tan sencillo, que la mayoría aprobó la asignatura sin tener que ir a junio (que, en la UAM, es como el "septiembre" del instituto).

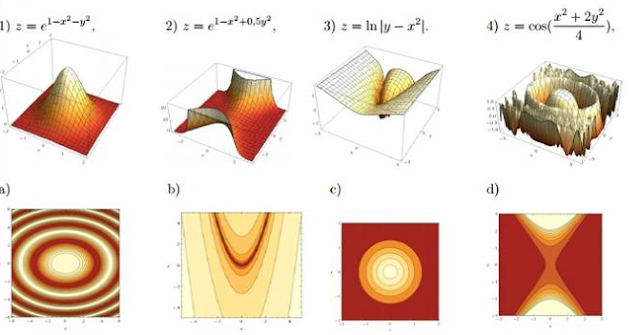

En dos meses das todo el curso de matemáticas de 2º (quitando la parte de geometría). Habrás de dar funciones (la típica, f(x), pero también multivariable f(x,y), que es mucho más complicada); derivadas (primeras, enésimas, así como muchos de los teoremas de las mismas. ¿Te suena Lagrange?); integrales (aquí, en mi caso, me aparecieron unas más sencillas que las de 2º, pero lo tienes que dar todo en 3 ó 4 días, así que mejor llévalas bien); matrices; progresiones y series (se da en 3º ESO también); ecuaciones diferenciales (lo que se da de ellas en sí mismas es sencillo; los problemas de aplicación, no tanto) y lo antes dicho: funciones multivariable (dibujar algunas sencillas, optimización, gradiente y derivadas direccionales...)

Imagen real de la hoja de ejercicios. Que no cunda el pánico, era de sólo unir y era fácil con lo que se da en clase ;)

Es mucho temario en muy poco tiempo. Casi todos coincidimos en que sería mucho mejor que esta fuera una asignatura anual, para que se asienten mejor los conocimientos.

En la uam te van a dar varias hojas de ejercicios (una con cada tema), va a haber seminarios (el profesor viene a resolver problemas de esas hojas únicamente), y están las tutorías. ¡Ve a ellas, sin duda! Como dije, los profesores cambian mucho en las tutorías, aunque te dé miedo al principio (tienes que moverte tú solo por todos los pasillos de una facultad que apenas conoces, no tienes confianza con el profesor...). Pero, por experiencia propia, digo que es muy recomendable.

Personalmente, me ha gustado mucho cursar esta asignatura (con las pegas antes mencionadas, especialmente el tiempo semestral y no anual). Me ha servido para rellenar muchas lagunas (pues, principalmente por la selectividad, muchas veces los profesores te embuten ejercicios y teoría sin preocuparse de que la entiendas realmente) y he aprendido mucho. Se trata de intentar no dejarte amargar pensando qué hace esa asignatura en la carrera e intentar ver el lado bueno. Con un poco de esfuerzo, se sacan. Haz todos los ejercicios de las hojas y pregunta tus dudas. Lo más importante es llevarlo más o menos al día, sobre todo si no se te dan bien. Siguiendo esto, aprobarás.

2. Química. Como comprenderás, deberás haber dado química en segundo, más que nada porque es el mismo temario, pero dado en tres meses y modo bestia (es decir, ampliando muchísimo). No me gustaba nada la química en el bachillerato y el primer trimestre no ayudó para nada a cambiarlo. Sin embargo, Química Orgánica (2º semestre), cambió completamente mi perspectiva.

El temario va a ser estequiometría; disoluciones (ojo, que parece fácil, pero en el examen te meten la puñalada); termoquímica (se empieza a complicar, sobre todo si tu profesor insiste en darte todas las definiciones, como las del trabajo, con integrales); cinética química (casi todo nuevo); equilibrio (prepárate); ácidos y bases (dioses, el tema de tampones químicos y Henderson Hasselbach fue una absoluta tortura); rédox. Y el segundo semestre todo de química orgánica (sí, todo eso de antes era sólo para el primer semestre).

Química Orgánica, por lo que yo vi, está aún peor dada que Química Inorgánica, principalmente porque es más complicada, es muy extensa y porque es algo a lo que nunca nos hemos enfrentado. Los nucleófilos y la resonancia acabarán siendo tus amigos (o tus enemigos mortales, dependiendo :P). Cierto que es que yo la encontré muy descoordinada (en seminarios teníamos que hacer ejercicios de cosas que no habíamos dado en clase, por ejemplo). El porcentaje de aprobados en mi clase fue del 6.25%. A pesar de la dificultad, el estrés y la decepción (porque, sí, puede llegar a ser muy decepcionante la asignatura, a la que inicialmente veías una relación más estrecha con la Biología en sí misma), si tienes suerte y trabajas en la perspectiva, podrás darte cuenta, como me pasó a mí, que la Química Orgánica, como científico, es un regalo. Me había acostumbrado a decir que el ácido acético era débil, y que, por el contrario, la sosa es una base fuerte. Pero no fue hasta que di esto en Orgánica cuando entendí lo que significaba todo eso. La Química Orgánica puede no ayudarte a la media, ni a tener un curso más relajado, pero, si tienes suerte - y esta suerte depende, principalmente, de ti mismo - puede ayudarte a entender.

Química Orgánica, por lo que yo vi, está aún peor dada que Química Inorgánica, principalmente porque es más complicada, es muy extensa y porque es algo a lo que nunca nos hemos enfrentado. Los nucleófilos y la resonancia acabarán siendo tus amigos (o tus enemigos mortales, dependiendo :P). Cierto que es que yo la encontré muy descoordinada (en seminarios teníamos que hacer ejercicios de cosas que no habíamos dado en clase, por ejemplo). El porcentaje de aprobados en mi clase fue del 6.25%. A pesar de la dificultad, el estrés y la decepción (porque, sí, puede llegar a ser muy decepcionante la asignatura, a la que inicialmente veías una relación más estrecha con la Biología en sí misma), si tienes suerte y trabajas en la perspectiva, podrás darte cuenta, como me pasó a mí, que la Química Orgánica, como científico, es un regalo. Me había acostumbrado a decir que el ácido acético era débil, y que, por el contrario, la sosa es una base fuerte. Pero no fue hasta que di esto en Orgánica cuando entendí lo que significaba todo eso. La Química Orgánica puede no ayudarte a la media, ni a tener un curso más relajado, pero, si tienes suerte - y esta suerte depende, principalmente, de ti mismo - puede ayudarte a entender.

Acostúmbrate a reacciones como esta SEAr

3. Física. Haré un esfuerzo para tratar esta asignatura de forma imparcial, porque ésta es, sin duda, la Ciencia que más me llena.

La mayor parte de la gente no dio física en 2º de bachillerato (en realidad, algunos la dieron por última vez en la ESO). Sin embargo, debido al (injusto) sistema de exámenes y al sistema de evaluación, es la asignatura más fácil que aprobar. Y, además, el temario es un 90% 1º de bachillerato.

a) Introducción: magnitudes, unidades de medida, análisis dimensional (no examinable)

b) Cinemática: MRU, MRUA, MCU, MCUA, momento lineal, conservación del momento lineal...

c) Dinámica: Fuerzas, momento de fuerza, momento angular, momento de inercia...

d) Trabajo y energía: Energía potencial (gravitatoria y elástica), energía cinética, conservación de la energía...

e) Leyes de escala: Fundamentalmente, cuerpos isométricos

f) Fluidos: experimento de Torricelli, principio de Arquímedes, principio de Bernouille, efecto Venturi...

g) Termodinámica: energía interna, I principio de la Termodinámica, gases ideales...

h) Campo eléctrico: Ley de Coulomb, potencial y energía potencial eléctricos, campo eléctrico, condensadores, circuitos eléctricos sencillos...

Los exámenes son tipo test y, tristemente, he de añadir que es demasiado fácil copiar. No hay notas mínimas en exámenes, de forma que tienes que conseguir que la nota media del curso (exámenes + prácticas + participación en clase + ejercicios evaluables de clase) te salga, mínimo, un 5.00.

En mi caso, tuve la suerte de tener un profesor muy apasionado, que nos hablaba de descubrimientos importantes (como el de las ondas gravitacionales), que hacía demostraciones en clase (aunque, si no me equivoco, esto también lo hacían los profesores de otras clases), y que desarrollaba todas las fórmulas, fuesen o no con integrales (aunque esto luego no lo hacen todos los profesores). Me preparé (y fue bastante bien) con ejercicios de mi libro de 1º de bachillerato.

De todas formas, la asignatura está bien planificada. No se hace excesivamente pesada, es muy fácil aprobar, etc.

La mayor parte de la gente no dio física en 2º de bachillerato (en realidad, algunos la dieron por última vez en la ESO). Sin embargo, debido al (injusto) sistema de exámenes y al sistema de evaluación, es la asignatura más fácil que aprobar. Y, además, el temario es un 90% 1º de bachillerato.

a) Introducción: magnitudes, unidades de medida, análisis dimensional (no examinable)

b) Cinemática: MRU, MRUA, MCU, MCUA, momento lineal, conservación del momento lineal...

c) Dinámica: Fuerzas, momento de fuerza, momento angular, momento de inercia...

d) Trabajo y energía: Energía potencial (gravitatoria y elástica), energía cinética, conservación de la energía...

e) Leyes de escala: Fundamentalmente, cuerpos isométricos

f) Fluidos: experimento de Torricelli, principio de Arquímedes, principio de Bernouille, efecto Venturi...

g) Termodinámica: energía interna, I principio de la Termodinámica, gases ideales...

h) Campo eléctrico: Ley de Coulomb, potencial y energía potencial eléctricos, campo eléctrico, condensadores, circuitos eléctricos sencillos...

Los exámenes son tipo test y, tristemente, he de añadir que es demasiado fácil copiar. No hay notas mínimas en exámenes, de forma que tienes que conseguir que la nota media del curso (exámenes + prácticas + participación en clase + ejercicios evaluables de clase) te salga, mínimo, un 5.00.

Te enseñarán, gracias al momento de inercia, por qué varía la velocidad de rotación de la bailarina dependiendo de la posición de sus brazos

En mi caso, tuve la suerte de tener un profesor muy apasionado, que nos hablaba de descubrimientos importantes (como el de las ondas gravitacionales), que hacía demostraciones en clase (aunque, si no me equivoco, esto también lo hacían los profesores de otras clases), y que desarrollaba todas las fórmulas, fuesen o no con integrales (aunque esto luego no lo hacen todos los profesores). Me preparé (y fue bastante bien) con ejercicios de mi libro de 1º de bachillerato.

De todas formas, la asignatura está bien planificada. No se hace excesivamente pesada, es muy fácil aprobar, etc.

4. Biología Celular e Histología: Por cosas de la vida, estas no son dos asignaturas separadas, sino una sola. Celular (primer semestre) e Histología (segundo semestre).

En celular das toda la célula, generalmente desde fuera hacia dentro, de forma que comienzas con la membrana plasmática (este tema estuvo francamente curioso) y acabas en el núcleo y con las divisiones celulares. Si te gusta memorizar procesos y proteínas y saber de ellos, entonces te gustará esta asignatura. Es la favorita del 95% de los alumnos de 1º de Biología. A mí me pareció que al final se acabó volviendo demasiado memorística y muy pesada. Sin embargo, Histología, al ser más general (hablas de tejidos y de sus células, pero sin meterte tanto en ellas), se me hizo mucho más entretenida. Ves el tejido epitelial (sabrás sus funciones y propiedades, conocerás distintos tipos de glándulas), el conjuntivo (creo que sufrirás aprendiéndote los tipos de fibras de colágeno cuando des la Matriz Extracelular), el adiposo, óseo (bastante curioso el equilibrio osteoblasto/osteoclasto), cartilaginoso, muscular, nervioso (uno de mis favoritos), sanguíneo (donde te hablarán de un poco de inmunología, aunque puede que no te haga excesiva gracia, como nos pasó a algunos de nosotros, porque no teníamos la suficiente base como para comprender lo que nos decían verdaderamante las cosas) e histología vegetal (muy sencillito).

En las prácticas te hacen realizar una preparación (no hago más spoiler), ver mitosis y meiosis (identificando las diferentes fases) y en las de histología ves cortes de cada tejido que das en teoría (suelen ir a la par con lo que estás viendo en teoría, de hecho), y aprenderás curiosidades como que en roedores, el esófago tiene queratina debido a su alimentación, o que - excluyendo a los camellos - los mamíferos son los únicos con glóbulos rojos sin núcleo.

5. Zoología. En mi opinión - y en la de la mayor parte de mis compañeros - es la peor asignatura en estructura, temario y dificultad (pero, oye, hay gente que dice que le encanta y que quiere ser zoólogo) Es extraordinariamente denso (el primer examen es relativamente sencillo y curioso, pues conoces términos como "monofilético" y ves lo que es el mimetismo mulleriano, por ejemplo). Sin embargo, te vas a tirar meses viendo poco más que gusanos marinos (en serio, no se acababa nunca).

En el primer examen entraban cnidarios, poríferos, ctenóforos, nematodos, platelmintos, nemertinos y rotíferos. Fue horrible de estudiar, además de que te dan nombres hasta cada tipo de cilio o estructura, y no se llaman precisamente "cilio superior", sino cosas como "sifonoglifo". Después, vienen artrópodos, pero no te emociones, que insectos son 10 minutos. Sin embargo, cierto es que la cosa mejor bastante en el segundo semestre.

Todo se acaban convirtiendo en listas de apomorfías (carcterísticas que definen a un grupo [monofilético] de animales) con nombres de huesos y otras estructuras que no has escuchado en la vida.

PD: Dimos mamíferos en dos clases, y hemos sido de los años en los que más hemos visto.

En celular das toda la célula, generalmente desde fuera hacia dentro, de forma que comienzas con la membrana plasmática (este tema estuvo francamente curioso) y acabas en el núcleo y con las divisiones celulares. Si te gusta memorizar procesos y proteínas y saber de ellos, entonces te gustará esta asignatura. Es la favorita del 95% de los alumnos de 1º de Biología. A mí me pareció que al final se acabó volviendo demasiado memorística y muy pesada. Sin embargo, Histología, al ser más general (hablas de tejidos y de sus células, pero sin meterte tanto en ellas), se me hizo mucho más entretenida. Ves el tejido epitelial (sabrás sus funciones y propiedades, conocerás distintos tipos de glándulas), el conjuntivo (creo que sufrirás aprendiéndote los tipos de fibras de colágeno cuando des la Matriz Extracelular), el adiposo, óseo (bastante curioso el equilibrio osteoblasto/osteoclasto), cartilaginoso, muscular, nervioso (uno de mis favoritos), sanguíneo (donde te hablarán de un poco de inmunología, aunque puede que no te haga excesiva gracia, como nos pasó a algunos de nosotros, porque no teníamos la suficiente base como para comprender lo que nos decían verdaderamante las cosas) e histología vegetal (muy sencillito).

En las prácticas te hacen realizar una preparación (no hago más spoiler), ver mitosis y meiosis (identificando las diferentes fases) y en las de histología ves cortes de cada tejido que das en teoría (suelen ir a la par con lo que estás viendo en teoría, de hecho), y aprenderás curiosidades como que en roedores, el esófago tiene queratina debido a su alimentación, o que - excluyendo a los camellos - los mamíferos son los únicos con glóbulos rojos sin núcleo.

Corte tráquea de hámster - Prácticas de 1º Histología UAM

5. Zoología. En mi opinión - y en la de la mayor parte de mis compañeros - es la peor asignatura en estructura, temario y dificultad (pero, oye, hay gente que dice que le encanta y que quiere ser zoólogo) Es extraordinariamente denso (el primer examen es relativamente sencillo y curioso, pues conoces términos como "monofilético" y ves lo que es el mimetismo mulleriano, por ejemplo). Sin embargo, te vas a tirar meses viendo poco más que gusanos marinos (en serio, no se acababa nunca).

En el primer examen entraban cnidarios, poríferos, ctenóforos, nematodos, platelmintos, nemertinos y rotíferos. Fue horrible de estudiar, además de que te dan nombres hasta cada tipo de cilio o estructura, y no se llaman precisamente "cilio superior", sino cosas como "sifonoglifo". Después, vienen artrópodos, pero no te emociones, que insectos son 10 minutos. Sin embargo, cierto es que la cosa mejor bastante en el segundo semestre.

Todo se acaban convirtiendo en listas de apomorfías (carcterísticas que definen a un grupo [monofilético] de animales) con nombres de huesos y otras estructuras que no has escuchado en la vida.

PD: Dimos mamíferos en dos clases, y hemos sido de los años en los que más hemos visto.

Las prácticas, fueron más bien malas. En una de las primeras prácticas ya veías animales que, en teoría, verías algunos meses después, y era un descontrol. (Nota mental: el examen de prácticas es más sencillo de lo que parece). Sin embargo, las disecciones (cangrejo, erizo de mar, trucha) estuvieron muy bien, y en el guión de prácticas venía bastante bien

Araña de la práctica Artrópodos Quelicerados

6. Geología. Los compañeros que cursaron CTM o Geología en 2º de bachillerato decían que el temario era prácticamente el mismo. El temario es:

a) Introducción

b) Capas fluidas

c) Interior de la Tierra

d) Ígneas

e) Metamorfismo

f) Meteorización

g) Sedimentarias

h) Deformación

i) Procesos de ladera y aguas subterráneas

j) Morfogénesis en regiones frías

k) Morfogénesis en regiones áridas

l ) Morfogénesis en regiones litorales

m) Estratigrafía paleo

n) Precámbrico y Paleozoico

ñ) Mesozoico y Cenozoico

o) Geología de España y de Madrid

Las prácticas del primer semestre van sobre los distintos tipos de roca y sus características y las del segundo, sobre mapas. Las del segundo semestre, aunque más difíciles, son mucho más entretenidas.

La salida de campo es una maravilla, y contribuyó mucho a mi cambio de opinión sobre la Geología. Porque, efectivamente, cuando entré en la universidad era una de esas que, al estilo de Sheldon Cooper, se metían con esta Ciencia. Sin embargo, este curso - incluyendo un libro de Geofísica que daba más que miedo que me prestó el profesor - me hicieron darme cuenta de la equivocada e ignorante opinión que tenía.

Como conclusión, puedo decir que, a pesar de que he visto que es una carrera muy sacrificada y mucho más complicada de lo que la mayor parte de la gente se cree (nada que no se solucione estudiando), sin duda continuaría en ella si no fuera porque hay otra que me gusta más. La Biología es una Ciencia muy bella y que exige más respeto del que normalmente tiene. Francamente, es mucho más que recomendable.

e) Metamorfismo

f) Meteorización

g) Sedimentarias

h) Deformación

i) Procesos de ladera y aguas subterráneas

j) Morfogénesis en regiones frías

k) Morfogénesis en regiones áridas

l ) Morfogénesis en regiones litorales

m) Estratigrafía paleo

n) Precámbrico y Paleozoico

ñ) Mesozoico y Cenozoico

o) Geología de España y de Madrid

Las prácticas del primer semestre van sobre los distintos tipos de roca y sus características y las del segundo, sobre mapas. Las del segundo semestre, aunque más difíciles, son mucho más entretenidas.

La salida de campo es una maravilla, y contribuyó mucho a mi cambio de opinión sobre la Geología. Porque, efectivamente, cuando entré en la universidad era una de esas que, al estilo de Sheldon Cooper, se metían con esta Ciencia. Sin embargo, este curso - incluyendo un libro de Geofísica que daba más que miedo que me prestó el profesor - me hicieron darme cuenta de la equivocada e ignorante opinión que tenía.

Como conclusión, puedo decir que, a pesar de que he visto que es una carrera muy sacrificada y mucho más complicada de lo que la mayor parte de la gente se cree (nada que no se solucione estudiando), sin duda continuaría en ella si no fuera porque hay otra que me gusta más. La Biología es una Ciencia muy bella y que exige más respeto del que normalmente tiene. Francamente, es mucho más que recomendable.